Нейроны вместо кисточки

16–17 ноября в лектории Политехнического музея (Москва) прошел первый научно-художественный симпозиум «Brainstorms: художник в контексте нейронаук», который организован Laboratoria Art&Science Space. За словом «нейронаука» скрываются вещи, которые еще недавно удивляли даже в сюжетах фантастических блокбастеров. Например, возможность увидеть то, о чем человек думает. Или управлять компьютером с помощью одной лишь силы мысли. Теперь это становится чуть ли не обыденностью. Возможности наук о мозге обсуждали ученые, художники, философы и широкая публика. Мероприятие окзалось очень интересным, о чем можно судить и по ответам ученых на вопросы «РР».

История была такая. В прошлом году художница Марина Абрамович устроила научно-художественный перформанс под названием «Измеряя магию взгляда». Ее интересовало, можно ли научно объяснить контакт, который устанавливается между людьми, непрерывно смотрящими друг другу в глаза, и ведет ли этот контакт к синхронизации активности мозга смотрящих.

Два человека, один из которых — сама художница, смотрели друг другу в глаза, а приборы выводили на экраны показатели работы их нейронов. Получалось зрелищно. Но организаторы эксперимента решили, что не на все поставленные вопросы получен ответ, и объявили о следующем этапе исследования — симпозиуме Brainstorms.

Что такое этот Brainstorms, не совсем понятно. Сознание очень хочет присвоить ему какой-нибудь статус. Так проще. Например, научная конференция — это одно, художественная выставка — другое, открытая дискуссия — третье. В случае с Brainstorms мои нейроны начинают нервно дергаться в поисках определения. Даже пресс-релизы организаторов их не спасают:

«Симпозиум представляет собой единый science art перформанс с продуманным сценарием. Он открывается увертюрой, продолжается четырьмя действиями — дискуссиями ученых и художников — и завершаетcя круглым столом, подводящим итоги и формулирующим инсайты и дальнейшие планы участников».

Синтез науки и искусства стал настолько тесным, что уже невозможно провести четкую границу: вот это — суровое академическое знание, а вот это — художественное развлечение. Чтобы разобраться в отношениях нейронауки и искусства, мы задали несколько вопросов ключевым участникам симпозиума.

Каких открытий в нейронауках вы ждете с восхищением, а какие исследования вызывают опасения?

Татьяна Черниговская, доктор биологических наук, доктор филологических наук, заведующая лабораторией когнитивных исследований СПбГУ:

-- Восхищает меня все, особенно генетические исследования обеспечения памяти и языка. Еще в числе самых важных достижений — возможность все более точно наблюдать мозг, видеть в режиме online, что происходит, когда человек решает математические задачи, слушает музыку или медитирует. Пугает возможность манипулирования памятью и внедрения в личность.

Михаил Бурцев, руководитель лаборатории нейроинтеллекта и нейроморфных систем НИЦ «Курчатовский институт»:

-- Основная проблема, которая интересует меня в нейробиологии, — как самоорганизация миллионов клеток приводит к тому, что мы можем решать теоремы или писать стихи. Никакие исследования не вызывают у меня опасений, потому что я считаю, что всегда лучше знать, чем не знать. Опасения могут вызывать люди, использующие силу знаний для неблаговидных целей.

Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ:

- С опасением ожидаю развития исследований в области «чипизации» мозга, то есть включения в мозг электронных устройств то ли для лечения, то ли для усиления и расширения его функций.

Рис. 1. Эксперимент профессора МГУ Александра Каплана. Шахматные фигуры передвигаются роботом, управляемым напрямую от мозга.

Рис. 1. Эксперимент профессора МГУ Александра Каплана. Шахматные фигуры передвигаются роботом, управляемым напрямую от мозга.

В какой степени мозг остается «черным ящиком», каковым его считали в начале XX века психологи-бихевиористы?

Татьяна Черниговская: Он постепенно «светлеет» и становится в некоторой степени «прозрачным» благодаря стремительно растущим техническим возможностям.

Михаил Бурцев: Современные методы нейронауки, такие как оптогенетика, буквально открывают окно в мозг, делая возможным наблюдение за тем, что происходит внутри «черного ящика» в процессе поведения. В результате наивные бихевиористические теории исчезают, а им на смену приходят теории, делающие попытку связать нейрональный уровень с мышлением и сознанием.

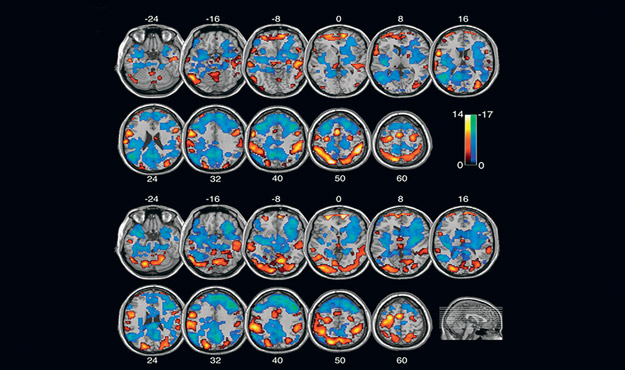

Рис. 2. Limb CJ, Braun AR (2008) Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance. Как ведет себя мозг человека во время прослушивания джазовой музыки. Видно, какие зоны активированы (красный и желтый), а где активность снижается (синий и зеленый).

Рис. 2. Limb CJ, Braun AR (2008) Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance. Как ведет себя мозг человека во время прослушивания джазовой музыки. Видно, какие зоны активированы (красный и желтый), а где активность снижается (синий и зеленый).

Как сегодня взаимодействуют наука и искусство?

Татьяна Черниговская: Явно недостаточно. И зря, так как искусство — серьезная вещь, вовсе не развлечение. Как писал Иосиф Бродский, «поэзия не развлечение и даже не форма искусства, но скорее наша видовая цель. Если то, что отличает нас от остального животного царства, — речь, то поэзия — высшая форма речи, наше, так сказать, генетическое отличие от зверей».

Рис. 3. Снимки из исследований Юрия Бужаки (профессор Университета Рутгерс, Ньюарк, глава Buzsaki Lab в Университете Нью-Йорка). Он — автор множества научных публикаций и книги «Ритмы мозга». На снимках изображен гиппокамп: «Он создатель и хранитель всех наших личных воспоминаний и планов. Гиппокамп позволяет нам мысленно путешествовать назад во времени и в будущее. Без гиппокампа мы были бы просто зомби. Кроме того, это одна из самых эстетичных частей мозга», — утверждает Бужаки.

Рис. 3. Снимки из исследований Юрия Бужаки (профессор Университета Рутгерс, Ньюарк, глава Buzsaki Lab в Университете Нью-Йорка). Он — автор множества научных публикаций и книги «Ритмы мозга». На снимках изображен гиппокамп: «Он создатель и хранитель всех наших личных воспоминаний и планов. Гиппокамп позволяет нам мысленно путешествовать назад во времени и в будущее. Без гиппокампа мы были бы просто зомби. Кроме того, это одна из самых эстетичных частей мозга», — утверждает Бужаки.

Александр Каплан: Наука и искусство от своего рождения, а не только сегодня, взаимодействуют через художественные образы… И ученый, и художник видят предметы своего исследования в одном и том же объективном пространстве — в мире художественных образов. Только отображают эти образы по-разному: танцем, кистью, формулами или уравнениями.

Рис. 4.

Рис. 4.

Михаил Бурцев: Сегодня это в большинстве случаев одностороннее взаимодействие. Обычно художник использует некоторые технологии, являющиеся продуктом науки, для решения своих задач. Результаты могут быть потрясающими, но для меня это забивание гвоздей микроскопом. А ведь наука просто сокровищница для художника, она содержит залежи идей, которые наше общество еще не переварило и не осознало.

Рис. 5.

Рис. 5.

Григорий Тарасевич – «Русский репортер» №45 (274).

- Источник(и):

-

1. expert.ru

- Войдите на сайт для отправки комментариев

Сайт о нанотехнологиях #1 в России

Сайт о нанотехнологиях #1 в России

Красиво , иногда смотрю онлайн телевидение и по некоторых канал типу Дискавери смотрю подобное .